اتجاهات أعضاء هيئة تدريس كليات الإعلام بالجامعات الأردنية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي (دراسة ميدانية)

د. خزيم الخالدي

جامعة اليرموك

كلية الإعلام

قاسم الشرمان

جامعة اليرموك

كلية الإعلام

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في كليات الإعلام بالجامعات الأردنية تجاه تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم تطبيق أداة الاستبانة على أعضاء هيئة التدريس في كليات وأقسام الإعلام بالجامعات الأردنية، موزعة جغرافياً في الأردن بواقع (86) عضو هيئة تدريس.

أظهرت نتائج الدراسة وجود تباين في مستوى تقبل أعضاء هيئة التدريس لتقنيات الذكاء الاصطناعي بحسب المتغيرات الديموغرافية، وبيّنت النتائج أن التحديات التقنية والمؤسسية تمثل عقبة رئيسية أمام الاستخدام الفعلي لهذه التقنيات في التدريس الجامعي؛ كما كشفت النتائج أن وجود برامج تدريبية فعالة ودعم إداري واضح يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة أعضاء هيئة التدريس بدمج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج والممارسات التعليمية؛ وأكدت الدراسة أهمية الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتوفير التدريب المستمر من أجل رفع كفاءة التعليم الإعلامي وتحسين جودة مخرجاته.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، كليات الإعلام، أعضاء هيئة التدريس، الجامعات الأردنية، التحديات التقنية.

المقدمة

يظهر الذكاء الاصطناعي اليوم كواحد من أبرز مخرجات الثورة التقنية الحديثة، وقد أصبح توظيفه في القطاعات الحيوية أمراً ضرورياً، خاصة في التعليم، حيث أضحى من الحتمي استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودمجها في العملية التعليمية، لا سيما في كليات الإعلام؛ إذ يُنظر إلى الإعلام باعتباره ركيزة أساسية لنهوض المجتمعات وتقدمها، نظراً لدوره المحوري في إنتاج وتطوير المعرفة، ونشر العلوم، وخدمة المجتمع ضمن منظومة التعليم الحديث (سليمان، 2022، ص.24).

ويشمل التعليم الجامعي بمفهومه الواسع منظومة متكاملة من الجامعات، ومؤسسات البحث، ومراكز التدريب المهني، إذ تُمثل هذه المؤسسات عناصر أساسية تسهم في دعم مسارات التنمية الوطنية والعالمية، ويزداد الاعتراف بدور الجامعات كمحركات رئيسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في سياق مواجهة التحديات الكبرى مثل الاستدامة والابتكار التكنولوجي، إذ يبرز التعليم الجامعي بوصفه قاعدة متينة تُمكن الجامعات من تنفيذ رسالتها على نحو فعّال، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المحلية والعالمية.

وفي الدول التي تتجه نحو بناء اقتصاد المعرفة، بات إصلاح التعليم الجامعي يركّز على تعزيز الشفافية في إجراءات القبول وتشجيع أنشطة البحث العلمي والابتكار، مع تزايد أهمية مساهمة الجامعات في النهوض بالمجتمع محليًا ووطنياً وعالمياً؛ ومع ذلك، تظل هناك تحديات في ضمان تكافؤ فرص الحصول على التعليم الجامعي، وتحقيق المواءمة بين المناهج الجامعية واحتياجات المجتمعات المتنوعة والمتغيرة (Marginson & Yang, 2023, p.19).

ويشهــد قطــاع التعليـم الجامعـي اهتمامًا متزايدًا بتقنيات التعليــم وتطبيقــات الذكــاء الاصطناعي التي تهدف إلى تعزيز فعالية بيئة التعلم الإلكترونية؛ فقد أصبح من الشائع دراسة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعليم الجامعي وتحليل المتغيرات المرتبطة به، وذلك بهدف تطوير بيئة تعلم إلكتروني أكثر تكيفًا مع احتياجات الطلبة، إذ يُراعى في تصميم هذه البيئة قدرات الطلبة وخصائصهم الفردية ومسارات تعلمهم، الأمر الذي يسهم في رفع جودة العملية التعليمية وزيادة كفاءتها (الغامدي والعنزي، 2024، ص.41).

ويعد الذكاء الاصطناعي اليوم من الركائز الأساسية في منظومة التعليم الجامعي الحديثة، حيث بدأ اعتماده في هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، ويبرز هنا التحدي المتمثل في توظيف هذا العلم الناشئ لخدمة العملية التعليمية في كليات الإعلام، وبالنظر إلى تقاطع تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع المبادرات الوطنية والتقنيات المتقدمة التي تركز على تنمية القدرات البشرية، تبرز أهمية دراسة مدى توافق هذه التطبيقات مع السياسات التعليمية السائدة، وضرورة تطوير آليات لدمجها في العملية التعليمية بشكل يعزز المهارات البشـرية ويسهم في تطوير بيئات التعلم المستقبلية (صفر، 2024، ص.59).

وقد بات الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة متسارعة، وصار جزءًا لا يتجزأ من مختلف نواحي الحياة المعاصرة، ويحظى تطبيقه في قطاع التعليم باهتمام كبير، خاصة في ظل الحاجة الملحّة لفهم واقع الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي بالأردن، والتعرف إلى سبل توظيفه لتطوير العملية التعليمية في كليات الإعلام وتعزيز كفاءتها (ياسر، 2024، ص.23).

تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على واقع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي، حيث يتم تحليل الأدوات والتقنيات المستخدمة، كما تهدف الدراسة إلى رصد مستوى تقبل أساتذة الجامعات الأردنية لتقنيات الذكاء الاصطناعي وآليات تفاعلهم معها، وصولًا إلى الكشف عن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في كليات الإعلام نحو تبني هذه التقنيات ضمن البيئة الجامعية الأردنية.

مشكلة الدراسة:

تشهد مؤسسات التعليم العالي تحولات متسارعة بفعل التطورات الهائلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، فقد أصبحت هذه التقنيات من المحركات الرئيسة في تطوير العملية التعليمية، وتوفير بيئات تعلم أكثر تفاعلية وابتكارًا في كليات الإعلام، حيث تُظهر المؤشرات الدولية أن نسبة اعتماد الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي العالمي ارتفعت من 23% في عام 2022 إلى أكثر من 38% في عام 2025، ما يعكس زيادة قدرها 15% خلال ثلاث سنوات فقط (Statista, 2024).

وفي الأردن، أشار تقرير وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (2025) إلى إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن الخطط الوطنية للتحول الرقمي في التعليم الجامعي، غير أن هذه الطفرة التقنية تقابلها تحديات معقدة تعرقل عملية التبني الفعّال في كليات الإعلام، لاسيما على صعيد جاهزية أعضاء هيئة التدريس، ومدى تقبلهم للتقنيات الجديدة، إلى جانب المؤثرات الأكاديمية والمهنية المحيطة بهذا التحول.

وتتعمق الفجوة البحثية مع غياب دراسات تطبيقية تُعنى باتجاهات أعضاء هيئة التدريس في كليات الإعلام الأردنية تجاه تبني الذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت بعض الدراسات مثل دراسة (الحسن، 2023) تفاوتاً ملحوظاً في مستوى الوعي والمعرفة الرقمية بين الأساتذة، بينما ركزت دراسة (الغامدي والعنزي، 2024) على فجوة الجاهزية الرقمية لدى الأكاديميين في الجامعات، وأكدت دراسة ليو وزانغ (Liu & Zhang, 2024) أن التأثيرات النفسية والمهنية المرتبطة بالتحول الرقمي تشكّل عقبة أساسية في الجامعات الآسيوية الناشئة.

مـن هنا تبرز الحاجة إلى التعـرف علـى واقـع تبنـي الذكاء الاصطناعـي لدى أعضــاء هيئة التدريس في كليات الإعلام في الجامعات الأردنية، والكشف عن المعوقات والفرص وآليات الاستفادة من هذه التقنيات بما يواكب التغيرات المتسارعة في بيئة التعليم الجامعي؛ وذلك من خلال الإجابة على تساؤل الدراسة الرئيس، والمتمثل بـ: ما اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في كليات الإعلام بجامعات الأردنية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراسة من الحاجة الملحّة لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها التعليم الجامعي، وبخاصة في كليات الإعلام؛ وتتجسد أهمية الدراسة في جانبين رئيسيين:

أولاً: الأهمية النظرية

-

تتسق الدراسة مع التوجهات الوطنية الرامية للتحول الرقمي في التعليم العالي، وتركز على كليات الإعلام بوصفها بيئات أكاديمية بحاجة دائمة لمواكبة التطور التقني.

-

تضـيء الدراسة على أبعاد توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات التعليم الإعلامي ودوره في تحسين جودة الممارسات التدريسية.

-

تقدم تحليلاً معمقًا لاتجاهات أعضاء هيئة التدريس حيال تبني هذه التقنيات، بما يثري الفهم النظري للاتجاهات الأكاديمية الراهنة.

-

تثري الأدبيات البحثية في ميدان الإعلام الرقمي بطرحها موضوع دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم كقضية بحثية جديدة.

-

توفر إطارًا نظريًا متخصصًا لدراسات مستقبلية تتناول أثر الذكاء الاصطناعي على منهجيات التدريس والتفاعل الصفي في كليات الإعلام.

ثانياً: الأهمية العملية

-

تدعم نتائج الدراسة صانعي القرار في الجامعات الأردنية عبر تقديم توصيات واضحة حول آليات دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم الإعلامي.

-

تساهم في تطوير البرامج التعليمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، بما يمكّنهم من اكتساب الكفايات الرقمية الضرورية للتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي.

-

تساعد في تحديث مناهج كلية الإعلام وضمان شمولها لمفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ما ينعكس على جودة مخرجات التعليم وإعداد الطلبة لسوق العمل الإعلامي الحديث.

-

تضع الدراسة إطاراً توجيهياً لواضعي السياسات التعليمية لتنظيم الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في البيئة الجامعية.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل شامل لواقع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية الجامعية ضمن كليات الإعلام الأردنية، من خلال تحقيق الأهداف الآتية:

-

التعرف إلى مستوى تقبل أعضاء هيئة التدريس في كليات الإعلام لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

-

تحليل أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس عند تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي.

-

تقييم دور كليات الإعلام في تمكين أعضاء هيئة التدريس من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال التدريب والدعم المؤسسي.

-

قياس تصورات أعضاء هيئة التدريس حول أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على جودة التعليم وأداء المختبرات والأنشطة التطبيقية.

-

استكشاف مدى توافر البنية التحتية والدعم المؤسسي الملائم لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في كليات الإعلام الأردنية.

أسئلة الدراسة:

انطلاقاً من أهمية فهم واقع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي، وتحديد العوامل المؤثرة في تبنيها داخل كليات الإعلام، جاءت هذه الدراسة للإجابة عن مجموعة من الأسئلة الرئيسة التي تسلط الضوء على واقع وتحديات وآفاق هذا التوجه:

-

ما مستوى تقبل أعضاء هيئة التدريس في كليات الإعلام لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية؟

-

ما أبرز التحديات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس عند تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي؟

-

ما دور كليات الإعلام في تمكين أعضاء هيئة التدريس من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، من حيث التدريب والدعم المؤسسي؟

-

كيف يقيّم أعضاء هيئة التدريس أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على جودة التعليم الجامعي وأداء المختبرات والأنشطة التطبيقية؟

-

ما مدى تتوافر البنية التحتية والدعم المؤسسي اللازم لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في كليات الإعلام الأردنية؟

فروض الدراسة:

استنادًا إلى أهداف وأسئلة الدراسة، ومن أجل اختبار العلاقات والاختلافات بين المتغيرات الأساسية، تم صياغة مجموعة من الفروض التي تعكس بنية الإطار النظري ومنهجية الدراسة، وذلك على النّحو التالي:

-

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى تقبل أعضاء هيئة التدريس لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريس تعزى إلى العوامل الديموغرافية (الجنس، الدرجة العلمية، وعدد سنوات الخبرة).

-

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مدى إدراك أعضاء هيئة التدريس لدور الكلية في تمكينهم من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبين تصورهم لتحسن جودة التعليم الناتجة عن توظيف هذه التقنيات في العملية التعليمية.

التعريفات الاصطلاحية والاجرائية للمتغيرات

1. الاتجاهات اصطلاحياً: تشير إلى عملية تحديد المسار أو المسلك أو الموقف الخاص بفرد أو جماعة، كما يدل على ميل الأبحاث والتركيز على مجالات معينة من المعرفة أو الاهتمام (إبراهيم، 2025، ص.20).

أما التعريف الإجرائي للاتجاهات في هذه الدراسة، فيقصد به مواقف وتصورات أعضاء هيئة التدريس في كليات الإعلام الأردنية المتعلقة بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريس، كما تظهر من خلال إجاباتهم على عبارات وفقرات استبانة الدراسة الحالية.

2. أعضاء هيئة التدريس اصطلاحيا: هم الأكاديميون العاملون في مؤسسات التعليم العالي، كالجامعات والكليات، والمسؤولون عن التدريس والإشراف الأكاديمي والبحث العلمي؛ وهم يشملون الأساتذة والمدرسين والباحثين الحاصلين عادة على درجات علمية عليا، ويشارك معظمهم في تطوير المناهج وإرشاد الطلبة (IGI Global Dictionary, 2025).

أمّا التعريف الإجرائي في هذه الدراسة فيقصد بهم الأفراد الأكاديميين العاملين في كليات الإعلام بالجامعات الأردنية والذين شملتهم عينة الدراسة خلال الفترة الزمنية، بغض النظر عن الرتبة أو الخبرة أو الجنس.

3. الذكاء الاصطناعي اصطلاحياً: عرّفه (صفر، 2024، ص.92) بأنه: "مجال في علوم الحاسوب متعدد التخصصات يجمع بين الرياضيات وعلوم الحاسوب والهندسة وعلوم البيانات والذكاء البشري، ويشير إلى تطوير الأنظمة القادرة على القيام بالمهام التي تتطلب ذكاءً بشريًا، مع السعي لتصميم أنظمة وبرامج وخوارزميات تنفذ المهام بشكل مستقل دون تدخل بشري".

أمّا التعريف الإجرائي للذكاء في هذه الدراسة فيقصد به: الأنظمة البرمجية والتقنيات الرقمية، مثل التعلم الآلي وتحليل البيانات، التي تُوظف لمحاكاة القدرات البشرية في التعلم والتفكير واتخاذ القرار، كما تُستخدم في البيئات التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس في كليات الإعلام الأردنية.

4. كليات الإعلام اصطلاحياً: هي مؤسسات أكاديمية متخصصة تُعنى بتدريس وتأهيل الطلبة في مجالات الإعلام والاتصال، وتهدف إلى إعدادهم علمياً ومهنياً لسوق العمل وتلبية متطلبات التنافس في هذا القطاع (كلية الإعلام جامعة اليرموك، 2024).

أمّا التعريف الإجرائي لكليات الإعلام في هذه الدراسة، فهي كليات الإعلام في الجامعات الأردنية، وتشمل: (جامعة اليرموك، الجامعة الأردنية، معهد الإعلام الأردني، جامعة الشـرق الأوسط، جامعة البترا، الجامعة العربية المفتوحة، جامعة الزرقاء، جامعة جدارا، وجامعة العلوم التطبيقية).

نظرية الدراسة:

نظرية قبول التكنولوجيا Technology Acceptance Model (TAM)

ظهــرت النظــرية الموحـدة لقبول واستخدام التكنولوجيا في عام 2003 من قبل مجموعة من الباحثين Venkatesh et al، والتي دمجت ثماني نظريات ونماذج متخصصة في قبول واستخدام التكنولوجيا.

وتُعتبر هذه النظرية نتاجاً لدمج عدة نماذج أبرزها: نظرية الفعل العقلاني، ونظرية قبول التكنولوجيا، ونظرية السلوك المخطط، بالإضافة إلى نظرية انتشار الابتكارات، وغيرها من النماذج النظرية التي تهتم بقياس وتفسير سلوك المستخدم تجاه التكنولوجيا (Venkatesh et al., 2003).

وتستند النظرية الموحدة بشكل رئيس على نموذج قبول التكنولوجيا، الذي طوره ديفيس؛ ويركز على تحديد العوامل النفسية التي تؤثر في قبول الأفراد للتكنولوجيا الجديدة، إذ يفسـر هــذا النمــوذج سلـوك الأفــراد تجـاه نظــم المعلـومات من خـلال عاملين أساسيين همـا (Davis, 1989):

-

إدراك المنفعة.

-

إدراك سهولة الاستخدام.

وتعكس المنفعة المتوقعة درجة قناعة الفرد بأن استخدام التقنية سوف يُحسن من أدائه المهني، بينما تشير سهولة الاستخدام إلى قناعة الفرد بمدى سهولة تشغيل واستخدام التكنولوجيا الجديدة دون بذل جهد كبير (Venkatesh & Davis, 2000).

وقد عززت نظرية نموذج قبول التكنولوجيا بإضافة بُعد "التأثير الاجتماعي" الذي يشير إلى مدى تأثير آراء المحيطين بالفرد، مثل الزملاء والرؤساء وأفراد المجتمع، على قرار استخدام التقنية؛ كما اهتمت بالبُعد المادي والتقني "التسهيلات المتاحة"، والذي يشمل مدى توفر البنية التحتية اللازمة، كالحواسيب والشبكات والهواتف الذكية، لدعم استخدام التقنية الجديدة.

وتحدد النظرية الموحدة أربعة عناصر أساسية تؤثر في قبول واستخدام التقنية وهي:

-

الأداء المتوقع: يشير إلى الاعتقاد بأن استخدام التقنية يؤدي لتحسين الأداء الوظيفي، كأن يشعر الصحفيون بأن استخدام الشبكات الاجتماعية يسهل لهم أداء مهامهم بسرعة ودقة أعلى مقارنة بالوسائل التقليدية (Han, 2018).

-

الجهد المتوقع: يصف مدى سهولة استخدام التقنية من وجهة نظر المستخدم، ويشمل عوامل مثل الاستمتاع بالعمل على التقنية والثقة الشخصية في القدرة على استخدامها بفاعلية دون الحاجة لمساعدة خارجية (Teo, 2011).

-

التأثير الاجتماعي: يعبر عن إدراك الأفراد لأهمية آراء الآخرين مثل الزملاء أو المدراء أو المجتمع، ومدى تشجيعهم لاستخدام التقنية الجديدة، وتأثير ذلك على اتخاذ القرار بالاستخدام (Han, 2018).

-

التسهيلات المتاحة: ويشمل مدى توفر التجهيزات الضرورية والبيئة التقنية الملائمة مثل توفر خدمات الإنترنت وأجهزة الاتصال والدعم الفني والمعرفي داخل المؤسسة لدعم تبني التقنية (Williams et al., 2015).

وتُشيـر النظـرية الموحـدة إلى وجــود علاقــات معقــدة بين هـذه العناصــر، وتختلف هذه العلاقات بحسب العمر والجنس والخبرة في استخدام التقنية وطوعية الاستخدام. فعلى سبيل المثال، قد يكون تأثير الجهد المتوقع والتأثير الاجتماعي على نية استخدام التقنية أقوى لدى المستخدمين ذوي الخبرة الأقل، أو في حالة عدم وجود إلزام واضح باستخدام التقنية (Venkatesh et al., 2012).

إضافةً إلى هذه العناصر، ناقشت النظرية عوامل أخرى ثانوية لها تأثير غير مباشر على النية السلوكية نحو التقنية مثل القلق من التقنية، والاتجاه الشخصـي نحو التكنولوجيا، والثقة في استخدام النظام (Maruping et al., 2017)؛ ويمكن بيانها على النحو التالي:

أولاً: القلق من التقنية

يُعرّف قلق التقنية بأنه الشعور بعدم الراحة أو التوتر الناتج عن استخدام تكنولوجيا جديدة، ويمكن أن يؤدي إلى تجنب أو تأجيل استخدام التقنيات الحديثة؛ وقد تبين أن القلق من التقنية قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الثقة في القدرة على استخدام التقنيات بكفاءة، ما يؤثر سلبًا في قرار الفرد بتبني هذه التقنية الجديدة (Gupta & Anson, 2014).

كما وجدت الدراسات أن الأفراد الذين يعانون من مستويات مرتفعة من قلق التقنية يميلون إلى مقاومة تبني التكنولوجيا، خاصة في البيئات التي تتطلب استخدام تقنيات معقدة أو غير مألوفة بالنسبة لهم؛ ويزداد هذا الشعور خاصة عند غياب الدعم الفني الكافي والتدريب اللازم على التقنية الجديدة، مما يزيد من خوف المستخدم من الأخطاء التقنية (Powell, 2013).

ثانيًا: الاتجاه الشخصي نحو التكنولوجيا

يُشير الاتجاه نحو التكنولوجيا إلى تقييم الفرد العام للتقنية، وقد يكون هذا التقييم إيجابياً أو سلبياً بناءً على تجاربه السابقة ومعتقداته الشخصية حول فوائد التكنولوجيا؛ إن الاتجاه الإيجابي نحو التكنولوجيا يعزز من دافعية الأفراد لاستخدامها، ويزيد من استعدادهم لتجربة تقنيات جديدة في المستقبل (Ajzen & Fishbein, 2005).

وفي المقابل، قد يُضعف الاتجاه السلبي نحو التكنولوجيا من قابلية الأفراد للتفاعل معها، خصوصاً عندما ترتبط هذه الاتجاهات بخبرات سابقة سيئة أو تصورات مسبقة عن التعقيد وعدم الجدوى من التقنية؛ لذلك، تؤثر الخبرات الشخصية والوعي المعرفي في تشكيل هذا الاتجاه نحو التكنولوجيا (Powell, 2013).

ثالثًا: الثقة في استخدام النظام

تعكس الثقة في النظام مدى اعتقاد المستخدم بأن التكنولوجيا المستخدمة موثوقة وآمنة وتؤدي الغرض منها دون أخطاء متكررة أو تهديدات أمنية؛ حيث تؤثر الثقة في تحقيق الرضا عن التقنية وتعزيز استمرارية استخدامها على المدى الطويل (McKnight & Chervany, 2002).

وتُشير الدراسات إلى أن انخفاض مستوى الثقة في التقنية يحد من استخدام الأفراد لها، وخاصة عندما تتعلق التقنية بتبادل المعلومات الحساسة أو المالية؛ لهذا، تُولي المؤسسات اهتماماً خاصًا بإنشاء بيئة تقنية آمنة وموثوقة لزيادة مستوى ثقة المستخدمين ودعم قراراتهم نحو التبني والاعتماد المستمر على التكنولوجيا (Gefen et al., 2003).

نموذج النظرية:

تاريخ التسليم: 15/2/2025

تاريــــخ النشــر: 08/10/2025

مج4، ع2، ص102-120.

تشير الأدبيات إلى أن المتغيرات الأساسية في نموذج النظرية لا تؤثر بشكل منفصل، بل تتداخل مع مجموعة من الخصائص الفردية للمستخدمين مثل الجنس، العمر، الدرجة العلمية، وعدد سنوات الخبرة؛ حيث تلعب هذه المتغيرات الديموغرافية دورًا معدِّلًا في تحديد العلاقة بين محددات النموذج (كالأداء المتوقع وسهولة الاستخدام) من جهة، وبين النية السلوكية والسلوك الفعلي من جهة أخرى (Williams et al., 2015).

ويبرز نموذج النظرية تفسيرًا دقيقًا لتباين الأفراد في تقبلهم للتكنولوجيا، إذ لا يتوقف الأمر فقط على المحددات التقنية كالفائدة المتوقعة أو سهولة الاستخدام، بل يشمل كذلك عوامل اجتماعية ومؤسسية، كالثقافة التنظيميـة ومستــوى الدعــم الذي توفــره المؤسسـة للمستخدمين (Dwivedi et al., 2019).

وترى النظرية أن اختلاف الخلفيات العلمية أو تراكم الخبرة يؤثر على النوايا والسلوكيات المتعلقة بتبني التقنيات الحديثة، إذ يمكن للعوامل المعدلة مثل الخبرة والرتبة الأكاديمية أن تفسـر الفروق في الاستجابة للتكنولوجيا بين فئات المستخدمين (Venkatesh et al., 2012).

علاوة على ذلك، يوضح النموذج أن توفر التسهيلات المؤسسية ودعم الإدارة أو غيابهما له تأثير مباشر على قرار الأفراد باستخدام التكنولوجيا، فقد يظل معدل التبني منخفضًا في ظل محدودية البنية التحتية أو غياب التشـريعات والسياسات الواضحة، حتى مع وجود قناعة بأهمية وفائدة التقنية (Mah et al., 2025).

وتسمح المرونة النظرية للنموذج بتقديم تفسيرات معمقة لنتائج الدراسات التطبيقية التي تظهر تفاوتًا في مستويات استخدام أو تقبل التكنولوجيا بين الأفراد أو الفئات، حيث يرى باحثون أن هذا التفاوت غالبًا ما ينتج عن التفاعل بين المتغيرات الأساسية للنموذج والعوامل الفردية والاجتماعية والمؤسسية المحيطة (Mah et al., 2025).

ويعد النموذج مرجعًا مهمًا لتفسير الظواهر مثل وجود فئة من المستخدمين تظهر حماسًا مرتفعًا للتقنية بينما يبقى استخدامها الفعلي ضعيفًا، أو وجود مقاومة وتحفظ لدى بعض الأفراد نتيجة مخاوف مهنية أو اجتماعية (Williams et al., 2015).

كما تبرز النظرية الموحدة قدرة خاصة على تفسير التحديات والمعوقات التي قد تعترض عملية التبني، مثل القلق حول فقدان المكانة المهنية، أو الشكوك بشأن دقة وموثوقية التكنولوجيا، أو حتى غياب التشـريعات المنظمة؛ وتوضح النظرية أن تراكم مثل هذه المعوقات قد يؤدي إلى تقليل النية السلوكية، أو إبطاء عملية التبني بالرغم من توافر الفوائد المتوقعة (Dwivedi et al., 2019).

ويؤكد الإطار النظري للنموذج على أهمية وجود سياسات مؤسسية واضحة، وبرامج تدريبية مستمرة، وبنية تحتية ملائمة كعوامل مساعدة لتفعيل الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة في البيئة الجامعية. وتتيح النظرية أيضًا فهم تناقض بعض النتائج التطبيقية، مثل وجود مستويات عالية من القبول النظري مع بقاء الاستخدام الفعلي محدودًا، أو العكس، تبعًا لطبيعة التفاعل بين العوامل المعدلة والظروف التنظيمية والاجتماعية المحيطة (Shata, 2025).

حدود استفادة الدراسة من النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا:

تسهم هذه النظرية في دعم الدراسة الحالية من خلال توفير إطار نظري متكامل يفـسر توجهات أعضاء هيئة التدريس في كليات الإعلام بالجامعات الأردنية نحو استخدام التقنيات الرقمية وتوظيفها في مهام التدريس والأبحاث الأكاديمية.

وتساعد النظرية في تحليل وفهم العوامل التي تؤثر في تبني هؤلاء الأعضاء للتكنولوجيا مثل الأداء المتوقع، والجهد المبذول، والتسهيلات التقنية المتوفرة داخل الجامعات الأردنية؛ وبشكل أكثر تحديدًا، تفيد هذه النظرية الدراسة الحالية من خلال:

-

تحديد مدى تبني أعضاء هيئة التدريس في كليات الإعلام للتكنولوجيا الرقمية.

-

استكشاف أثر البنية التحتية والتسهيلات المتاحة بالجامعات الأردنية في دعم استخدام أعضاء هيئة التدريس للتكنولوجيا.

-

تسليط الضوء على العلاقة بين الخصائص الشخصية (كالخبرة الأكاديمية، والعمر، والجنس) والنوايا السلوكية لأعضاء هيئة التدريس تجاه التقنيات الجديدة.

الدراسات السابقة:

فيما يلي عرض لأبرز الدراسات السابقة ذات الصلة، والتي تسلط الضوء على خبرات وتجارب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية والأجنبية، مع إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بينها، واستكشاف أهم الاتجاهات البحثية الحديثة في هذا المجال.

أولاً: الدراسات العربية

-

دراسة أبو فودة (2025) بعنوان: الخصائص السيكومترية لمقياس اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ChatGPT في التعليم وفق أسلوب ثيرستون

هدفت الدراسة إلى التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ChatGPT في التعليم وفق أسلوب ثيرستون للفئات المتساوية ظاهرياً؛ ولتحقيق أهداف الدراسة جرى تقديم (42) فقرة تقيس الاتجاهات إلى (37) محكماً؛ وذلك لتصنيف محتوى كل فقرة من حيث شدة التفضيل أو عدم التفضيل لموضوع الاتجاه، وذلك على متصل يتكون من (11) فئة متساوية؛ وجرى حساب القيم التدريجية للفقرات، وانتقاء (23) فقرة تتوزع على طول المتصل بأبعاد متساوية تقريباً في القيم التدريجية، وذلك عن طريق اختيار الفقرات المتساوية في القيم التدريجية التي تشتتها أقل؛ وجرى تقصـي الخصائص السيكومترية للمقياس من خلال تطبيقه بصورته النهائية على (373) عضواً.

وأفرز التحليل العاملي الاستكشافي وجود ثلاثة أبعاد للمقياس، وكانت جميع قيم معاملات الارتباط بين الفقرات والبعد الذي تتبع له دالة إحصائياً (0.05 = α)، وكذلك قيم معاملات ارتباط الأبعاد ببعضها وبالأداة ككل دالة إحصائياً (0.05 = α)، وبلغت قيمة معامل ثبات كرونباخ ألفا للمقياس ككل (0.953)؛ وأوصت الدراسة باستخدام المقياس، ودراسة مدى التوافق بين أساليب ثيرستون المختلفة في انتقاء فقرات مقياس الاتجاهات نحو استخدام ChatGPT في التعليم المستخدم في هذه الدراسة.

-

دراسة علي (2025). بعنوان: اتجاهات الأساتذة الجامعيين نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم التعليم الجامعي: دراسة من وجهة نظر عينة من أساتذة المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، ميلة.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم التعليم الجامعي، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واعتمد على أداة الاستبيان لجمع البيانات من مجتمع الدراسة المكوّن من أساتذة المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة، حيث شملت العينة 75 أستاذًا.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود اتجاهات إيجابية مرتفعة لدى أعضاء هيئة التدريس نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تدعيم التعليم الجامعي، إذ بلغ المتوسط الحسابي لهذه الاتجاهات 3.93؛ كما أوضحت النتائج وجود علاقة تأثير إيجابية بين المتغيرات المدروسة (الأداء المتوقع، الجهد المتوقع، التأثير الاجتماعي، والتسهيلات المتاحة) وبين استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم العملية التعليمية في الجامعة.

-

دراسة السمان (2024). بعنوان: "قبول طلاب كليات الإعلام في مصـر للذكاء الاصطناعي دراسة طويله مقارنه بين الجامعات الحكومية والخاصة".

هدفت الدراسة إلى التعرف على جاهزية جامعات مصـر للقيام بإعداد طلابها باستخدام التقنيات المختلفة للذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام تحديداً؛ والكشف عن واقع تدريس الذكاء الاصطناعي في كليات الإعلام، وقد تم استخدام أداة الاستبانة لجمع البيانات وتم تطبيقها على دورتين الدورة الأولى عام 2022 وشارك فيها 589 طالب والدورة الثانية عام 2024 شارك فيها 179 طالبا في نفس مجتمع العينة، وتم استخدام المنهج المقارن، والنظرية الحتمية التكنولوجية كإطار نظري للدراسة وأظهرت نتائج الدراسة أنّ هناك حاجة ماسّة لإجراء دراسات في المؤسسات الأكاديمية ومقارنتها في دول أخرى في هذا الشأن، وأوصت بوجوب عمل تغيير جوهري في كليات الإعلام بما يساعد على الحل الأمثل في المناهج التعليمية، وتدريس الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

-

دراسة الزهراني وآخرون (2024). بعنوان: "اتجاهات الكوادر التدريسية في الإعلام الرقمي نحو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريس ما بين الحتمية التكنولوجية والواجب الأخلاقي".

هدفت الدراسة إلى التعرف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في العمليات التعليمية في مجال الإعلام والكشف عن القيم الأخلاقية التي يسعى لترسيخها الأساتذة الأكاديميون في تدريس الإعلام والتعرف على التحديات المختلفة التي يواجهها الأكاديميون في عملية التعليم أثناء استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام وتم اختيار أسلوب المقابلة الفردية شبه المنظمة للقيام بجمع المعلومات عن هذه الدراسة، واشتمل مجتمع البحث على أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام والاتصال من جامعة الملك عبد العزيز وجامعة حائل، واعتمد البحث هنا على عينة كرة الثلج وبلغ مجموع العينة 23 مشاركاً وتم استخدام النظرية الحتمية التكنولوجية كإطار عام للدراسة، حيث وضحت نتائجها ضرورة تضمين الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية وذلك لتوعية الطلبة بأهمية هذه التقنية وطرق التعامل معها وضرورة تدريب الكوادر التدريسية والقيام بتخصيص ميزانية مناسبة لإقامة ورشات عمل للتدريب وضمان كفاءة استخدام التقنية في تدريس الإعلام وضرورة وضع تشـريعات واضحة لضمان استخدام تكنولوجيا التعليم بطرق تسهم في تطوير وتعزيز الأداء الأكاديمي.

-

دراسة مجد (2024). بعنوان: "تأثير الأدوات الذكية في تعزيز العمليات المعرفية والمهارية كلية الإعلام إنموذجاً".

هدفـت الدراســة التعـرف على قــدرات الأدوات الذكيــة المختلفة المستحدثة في مجال التأهيل المهاري والمعرفي وتأثيرات عملياتها على الأدوات الذكية في جوده العمليات التعليمية؛ والوقوف على الفرص والتحديات التي خلقتها الأدوات الذكية في العمليات التعليمية؛ وقد تم استخدام النظرية الحتمية التكنولوجية بوصفها إطاراً نظرياً للدراسة حيث توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أنّ التحديث المستمر في مجال الأدوات الذكية يفرض بطبيعة الحال مهارات بشرية ومواكبة للبنية التحتية وأنّ الأدوات الذكية تحسن العمليات التعليمية المختلفة، وتقوم بزيادة فرص البحث الشخصي المتعمق، وأوضحت الدراسة إلى وجوب اتخاذ أساليب تعليمية متنوعة تتناسب مع الأدوات الذكية والاستفادة المثلى من قدراتها.

-

دراسة أحمد (2024). بعنوان: "إدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم ودورها في تحسين أداء طلبة كليات التربية/ جامعه بغداد".

هدفت الدراسة للتعرف على أهمية إدارة تقنية الذكاء الاصطناعي في التعليم والكشف عن أهم التحديات التي تواجه استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في التعليم لضمان أفضل أداء لتحسين مخرجات لدى الطلبة، وتم جمع البيانات من خلال استبانات تم توزيعها على 150 طالباً في الفصل الأول العام الدراسي 2023 2024 وتم استعادة 119 استبانة صالحة للتحليل وأظهرت الدراسة أنّه من الضروري توفر برامج تدريبية لأعضاء الهيئات التدريسية والطلاب في آن واحد حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات التعليمية وتوعية أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب بدور إدارة تقنية الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وإلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي عبر وضع استراتيجيات وسياسات دقيقة وخطط التطبيق هذه التقنيات مع ضرورة وجود خطط استراتيجية شاملة للقيام بتدعيم عمليات التنفيذ والتطوير.

-

دراسة العنزي (2024). بعنوان: "مدى استعداد بعض الجامعات في مدينة الرياض لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الإلكتروني".

هدفت الدراسة إلى بيان واقع تطبيق التعليم الإلكتروني في بعض الجامعات في الرياض وبيان وجهة نظر المعلمين في عمادة التعاملات الإلكترونية من القيام بتوظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية من وجهه نظر العاملين، ومدى استعدادهم للقيام باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية الإلكترونية والتعرف على أهم معوقات توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم الإلكتروني وتم جمع البيانات من خلال استبانات تم توزيعها على 156 عضو هيئه تدريس و39 من العاملين في عماده التعاملات الإلكترونية والاتصالات.

وأشارت نتائج الدراسة إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة من قبل الجامعات لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية الإلكترونية والقيام بتهيئة البنية التحتية لتخدم متطلبات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية الإلكترونية من خلال توفير الأجهزة والتقنيات وشبكات الإنترنت الحديثة مع أهمية وجود محفزات لأعضاء هيئة التدريس لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية ومساعدتهم للالتحاق بالدورات التدريبية المعدة لهذه الغاية.

-

دراسة واصل وآخرون (2024). بعنوان: "متطلبات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى".

هدفت الدراسة التعرف على متطلبات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم الجامعي من وجهة نظر الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى، وأنّ هناك عدد من المقترحات التي تساعد على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية وتم جمع البيانات باستخدام الاستبانة، وتوزيعها على 106 من أعضاء هيئه التدريس بجامعة أم القرى.

وتوصلت الدراسة لنتائج أبرزها أنّ المتطلبات التقنية هي الاكثر اهميه من وجهه نظر أساتذة الجامعات يليها المتطلبات البشـرية ثم المتطلبات المالية وفي النهاية المتطلبات التنظيمية واظهرت النتائج ايضا ان تحديث البرامج والتطبيقات بالجامعة بشكل مستمر يتماشى مع المستجدات العالمية المتنوعة والتحديثات المختلفة مع عقد اجتماع القيادات الإدارية في الجامعة للقيام بتبني ثقافه الذكاء الاصطناعي والاستفادة من تقنيه الذكاء الاصطناعي للقيام بمعالجه التحديات المختلفة والمخاطر التي تظهر كل يوم التي تواجه التعليم الجامعي.

-

دراسة عبد الله (2024). بعنوان: "تصورات عضوات هيئة التدريس في كلية التربية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية Chat GPT في التعليم".

هدفت الدراسة لمعرفة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بتقنية الذكاء الاصطناعي وتطرقت أيضا إلى تصورات أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التولدي في تعليم الطلاب وقامت أيضاً بالكشف عن تصورات استخدام أعضاء هيئه التدريس لتقنيات الذكاء الاصطناعي في ممارسة حياتهم العلمية وتم استخدام الاستبانة كأداة لجمع المعلومات الوصول إلى أهداف الدراسة وأنّ عينة الدراسة كانت مكونة من 365 عضوا وقد بينت النتائج أنّ هنالك اتجاهات إيجابية من قبل أعضاء هيئة التدريس اتجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها وحيث وأنّه يمكنهم تبنيها في العمليات التعليمية.

ثانياً: الدراسات الأجنبية

-

Barakat et al. (2025). "University Educators Perspectives on ChatGPT: A Technology Acceptance Model-Based Study" اتجاهات أعضاء هيئة التدريس الجامعي نحو ChatGPT: دراسة مبنية على نموذج قبول التكنولوجيا

هدفت هذه الدراسة إلى بناء وتقييم أداة علمية لقياس توجهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات نحو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا ChatGPT، في العملية التعليمية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، حيث وزّعت على عينة مكونة من 236 عضو هيئة تدريس في الجامعة الأردنية.

وأظهرت النتائج أن أعضاء هيئة التدريس يمتلكون توجهات متفاوتة نحو استخدام ChatGPT في التعليم الجامعي، حيث تم تحديد ستة مكونات رئيسية تفسر تلك التوجهات، من ضمنها القلق، الفائدة المتصورة، والمخاطر؛ وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات والموثوقية، كما أبرزت الحاجة إلى مزيد من التوعية والتدريب لأعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في السياق الأكاديمي.

-

Dewan et al. (2025). Engineering Educators' Perspectives on the Impact of Generative AI in Higher Education تصورات معلمي الهندسة حول أثر الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم العالي

هدفـت الدراســة إلى استكشـاف تصورات موظفـي التعليـم الهندسـي (الهندسـة، علوم الحاسوب، التعليم) تجاه أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) في التعليم الجامعي. استُخدم المنهج الاستقصائي الوصفي، وأُجري مسح شمل 98 مشاركًا حضروا ورشة عمل حولGenAI.

وخلصت النتائج إلى أن غالبية المعلمين على دراية نسبيـة بـ GenAI ، ولكن استخدامهم الفعلي لهذا النوع من الذكاء الاصطناعي يختلف. أظهر المشاركون تفاؤلًا نسبيًا حول الفوائد المحتملة، خصوصًا عند تفاعلهم مع طلابهم بشأن GenAI ، مما عزز مواقفهم الإيجابية ووعيهم بالمخاطر المحتملة

-

Lyu et al. (2025). Understanding the Practices, Perceptions, and (Dis)Trust of Generative AI among Instructors: A Mixed-methods Study in the U.S. Higher Education فهم ممارسات وتصوّرات وثقة/عدم ثقة المدرسين تجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم العالي الأمريكي

هدفت الدراسة إلى تحليل مواقف 178 أستاذًا بأحد جامعات الولايات المتحدة تجاه GenAI، واستبيان ممارساتهم ومستوى ثقتهم به. الدراسة من نوع منهج مختلط (كمي ونوعي)، باستخدام استبيانات ومجموعات تركيز.

أشـارت النتائج إلـى أن التعــرف على GenAI كان معتــدلًا إلى مرتفــع بين الأســاتذة، لكــن الاستخدام الفعلي بقي محدودًا. كما وُجد أن الثقة وعدم الثقة في التكنولوجيا ليست متعارضة دائمًا؛ فبعض الأشخاص كانوا واثقين جزئيًا لكن لا يثقون تمامًا. وأكثر الأشخاص تفاعلًا إيجابيًا مع GenAI هم من اعتنوا ببناء الثقة التكيفية تجاهه

-

Mah et al. (2025). Perspectives of academic staff on artificial intelligence in education: instructional design, domain specificity and ethicsتصورات أعضاء هيئة التدريس حول الذكاء الاصطناعي في التعليم: تصميم المناهج، التخصص الميداني، والأخلاقيات

هدفت الدراسة الاستكشافية إلى فهم وجهات نظر 112 من أعضاء هيئة التدريس حول ثلاثة مواضيع أساسية: تصميم التعليم باستخدام AI، وملاءمته للمجالات الميدانية المختلفة، وأخلاقياته. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المعتمد على استبيان مفتوح المصدر.

أظهرت الدراسة اهتمام الأساتذة الشديد بأهمية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التربوي، مع رغبة قوية في الحصول على تدريب مهني إجباري ودعم مؤسسـي. ووجدت أن إدراك أهمية تصميم التعلم بأساليب مدعومة بالذكاء الاصطناعي يرتبط باستخدامها فعليًا، بينما لم يكن التخصص الميداني أو الاعتبارات الأخلاقية وحدها مؤثرًا مباشرًا على الاستخدام.

-

Shata (2025). Exploring faculty perceptions and concerns regarding artificial intelligence chatbots in nursing education: potential benefits and limitations استكشاف تصورات أعضاء هيئة التدريس ومخاوفهم بشأن روبوتات المحادثة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في التعليم التمريضي: الفوائد والقيود المحتملة

هدفت الدراسة إلى معرفة مواقف 474 عضو هيئة تدريس في تخصص التمريض (في الأردن والولايات المتحدة) تجاه روبوتات المحادثة الطبية AI. اعتمدت الدراسة على المنهج المقطعي (cross-sectional)، واستخدمت استبيانًا قائمًا على تحليل متعدد المتغيرات.

وجدت النتائج أن 82.5% من المشاركين لديهم معرفة بروبوتات AI، وأقرّوا بفوائد تعليمية مثل تعزيز التفاعل، دعم التعلم الذاتي، وتسريع الوصول للمعلومات؛ ومع ذلك، عبر العديد منهم عن مخاوف أخلاقية وتقنية، أبرزها الخوف من المعلومات المضللة، وتراجع التفاعل الإنساني، وقضايا قانونية ومهنية، كما أن المستخدمين المتكررين كانوا أكثر وعيًا بالفوائد والقيود مقارنة بذلك من استخدموها نادراً.

-

Liu (2024). Teaching Design Model of Media Courses Based on Artificial Intelligence نموذج تصميم تدريس المقررات الإعلامية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

هدفت الدراسة إلى تطوير نموذج تصميم تدريسـي لمقررات الإعلام قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين جودة التدريس وتنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلاب في بيئة تعليمية ذكية. اعتمد الباحث منهجية تجريبية بتطبيق النموذج المقترح على عينة من طلاب الإعلام في إحدى الجامعات الصينية.

استخدمت الدراسة أدوات متنوعة، بما في ذلك مقرر تفاعلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. استند الى نظرية التعلم البنائي، التي تُركز على التعلم النشط وبناء المعرفة من خلال التفاعل والمشاركة. كشفت النتائج أن دمج الذكاء الاصطناعي في تصميم مقررات الإعلام قد حسّن بشكل ملحوظ تفاعل الطلاب مع المحتوى، وعزز مهارات التفكير النقدي والإبداعي لديهم، وزاد من دافعيتهم الذاتية. علاوة على ذلك، أبرزت الدراسة أهمية التعلم الشخصـي القائم على الفروق الفردية بين المتعلمين.

التعليق على الدراسات السابقة

تتوافق الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث تركيزها المشترك على استكشاف دور الذكاء الاصطناعي وتأثيره المتزايد على العملية التعليمية في الجامعات. وتهدف جميع الدراسات إلى فهم كيفية توظيف هذه التقنية لتحسين جودة التعليم العالي. علاوة على ذلك، تعتمد هذه الدراسات منهجيات بحثية متشابهة، أبرزها استخدام الاستبيانات والمقابلات كأدوات أساسية لجمع البيانات وتحليلها، وذلك لاكتساب رؤى دقيقة من مختلف الفئات المستهدفة، بما في ذلك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

تسعــى هذه الدراسة إلى تعميق الفهم وتوسيع المعرفة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، مع التركيز بشكل خاص على مواقف أعضاء هيئة التدريس في كليات الإعلام بالجامعات الأردنية؛ كما وتهدف إلى تقديم رؤى وتوصيات عملية لدعم وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يُسهم بشكل كبير في تطوير البيئة الأكاديمية، وخاصةً بين طلاب الإعلام.

كما تُلقــي الدراســة الضــوء علــى التحديات التي يواجــها أساتذة الصحافة والإعلام في الجامعات الأردنية عند دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في ممارساتهم التدريسية، في ظل التحولات المتسارعة التي أحدثتها العولمة في الجوانب الرقمية والتقنية.

نوع الدراسة ومنهجها:

نوع الدراسة:

تُعد هذه الدراسة من الدراسات الميدانية التي تسعى بشكل أساسي إلى استكشاف اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في كليات الإعلام نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات الأردنية، مع التركيز على وضع تصورات وسيناريوهات عملية يمكن أن تسهم في تعزيز دمج هذه التقنيات في العملية التعليمية (نوار، أحمد، 2019).

منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، إذ يهدف هذا المنهج إلى وصف واقع تبني الذكاء الاصطناعي بين أعضاء هيئة التدريس وتحليل العوامل المؤثرة فيه، من خلال جمع البيانات بشكل منهجي ودقيق باستخدام الاستبانة كأداة رئيسة. يتيح هذا المنهج للباحث فحص الاتجاهات والتحديات وتقديم توصيات تستند إلى بيانات ميدانية واقعية تعكس طبيعة البيئة الأكاديمية في الجامعات الأردنية.

أداة الدراسة:

في ضوء التطورات المتلاحقة في مجال الذكاء الاصطناعي، أصبحت دراسة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام هذه التقنيات في التعليم الجامعي أمراً ضرورياً لفهم واقع التبني والتحديات والفرص في البيئة الأكاديمية.

وانطلاقاً من ذلك، اعتمدت الدراسة الحالية على الاستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات من أساتذة كليات الإعلام في الجامعات الأردنية، مع تصميمها وفق معايير علمية دقيقة تضمن شموليتها وموضوعيتها وارتباطها المباشر بأهداف الدراسة ومحاورها؛ وقد تم بناء الاستبانة بحيث تغطي المحاور التالية:

-

المحور الأول: تقبل استخدام الذكاء الاصطناعي

-

المحور الثاني: التحديات في العملية التعليمية

-

المحور الثالث: دور الكلية في التمكين

-

المحور الرابع: تصور جودة التعليم

-

المحور الخامس: الملاءمة والنية السلوكية

-

المحور السادس: تأثير الإدارة الجامعية

-

المحور السابع: البنية التحتية والدعم المؤسسي

مجتمع الدراسة:

يُعرَّف مجتمع الدراسة بأنه جميع الوحدات أو الأفراد أو العناصر الذين تتوافر فيهم خصائص أو معايير محددة ويشكلون موضوع البحث، ويهدف الباحث إلى تعميم نتائج دراسته عليه؛ حيث يمثل الإطار الكلي الذي يستقي منه الباحث العينة ويحدد من خلاله مدى انطباق النتائج، مما يستلزم حصر هذا المجتمع بدقة لضمان موضوعية الدراسة ومصداقية نتائجها (الحيزان، 2004).

ويتكــون مجتمــع الدراســة من جميـع أعضــاء هيئة التــدريس في كليات وأقسام الإعلام بالجامعات الأردنية، موزعين على تسع جامعات ومعاهد مختصة بالإعلام؛ وقد تم حصـر مجتمع الدراسة بشكل كامل من خلال التواصل مع الجهات المعنية في هذه المؤسسات بهدف الحصول على قوائم دقيقة بأسماء أعضاء هيئة التدريس المستهدفين والبالغ عددهم (106) عضو هيئة تدريس كما هو موضح في الموقع الرسمي لكل جامعة.

عينة الدراسة:

اعتمدت الدراسة أسلوب الحصـر الشامل للوصول إلى جميع أعضاء هيئة التدريس في كليات الإعلام بالجامعات الأردنية ضمن مجتمع الدراسة، حيث بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس 106 عضواً، وقد تم توزيع الاستبانة الإلكترونية عليهم، وتمكّن الباحث من جمع بيانات من 86 عضو هيئة تدريس، أي ما نسبته حوالي 81% من مجتمع الدراسة الكلي؛ والجدول التالي يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة:

جدول (1) توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لخصائصهم الديمغرافية

يوضح جدول رقم (1) الخصائص الديمغرافية لأفراد عينة الدراسة، حيث تظهر أعلى النسب في كل متغير كالتالي: من حيث الجنس، الغالبية العظمى من أفراد العينة هم من الذكور بنسبة (80.2%)، وفيما يخص العمر، جاءت الفئة العمرية بين (31-50) سنة في المرتبة الأولى بنسبة (50%)، أما بالنسبة للدرجة العلمية، فقد كانت نسبة الحاصلين على رتبة أستاذ مشارك هي الأعلى بنسبة (30.2%) وبالنسبة لعدد سنوات الخبرة في التدريس الجامعي، فقد شكلت الفئة التي لديها خبرة (أكثر من 11 سنة) النسبة الأكبر بـ (37.2%).

كما أن تخصص الصحافة كان الأكثر تمثيلاً بين أفراد العينة بنسبة (34.9%) وفيما يتعلق بالجامعة التي يعملون بها، جاءت جامعة اليرموك والبتراء كأعلى نسبة، حيث بلغت (30.2%) و (17.4%) على التوالي؛ أمّا فيما يتعلق بالجامعة التي تخرج منها أفراد العينة، فقد كان الخريجون من الجامعات العربية هم الأغلبية بنسبة (64%) من إجمالي عينة الدراسة.

اختبار الصدق والثبات:

أولاً: اختبار الصدق

تمّ التحقق من صدق أداة الدراسة قبل تطبيقها على أفراد العينة من خلال:

-

الصدق الظاهري (Face Validity): لأغراض التّحقق من الّصدق الظّاهري، عُرِضت أداة الدّراسة على عدد من المختصين الأكاديميين في مجال الإعلام من أساتذة الجامعات والبالغ عددهم (5) والموضحة أسماؤهم في الملحق رقم (1)، لإبداء رأيهم في فقراتها من حيث صياغتها اللغوية، ومدى انتماء الفقرات لمجالاتها، وصلاحيتها للهدف الذي صُمّمت لأجله، وتمّ تعديلها حسب توجيهات المُحكِّمين وإجراء تعديلات على صياغتها اللغوية والعلمية، والخروج بالشكل النّهائي الموضح في (الملحق رقم 2).

-

صدق البناء (Validity): ويُقصد به مدى تعبير فقرات كلّ من متغيرات الدّراسة عن المتغير الذي ينتمي إليه، وقد انصبّ الاهتمام على التّأكد من أنّ كل مُتغيّر من متغيّرات الدّراسة ممثّل بشكلٍ دقيق بمجموعة من الفقرات والعبارات بصورة مناسبة وأنّها تقيس بالفعل هذا المتغير، وتمّ قياس صدق محتوى الاستبانة بقياس العلاقة بين كلِّ محور والبناء الكلي للاستبانة، كما يلي:

جدول (2) صدق البناء لفقرات محاور الاستبانة ككل

** دال إحصائياً عند المستوى (0.01)

يتضح من الجدول (2)، أنّ معاملات الارتباط لمحاور الاستبانة قد تراوحت بين (0.374) و(0.727)، وهي دالة إحصائياً عند المستوى (0.01)، مما يشير إلى وجود اتساق داخلي بين محاور الاستبانة ككل.

ثانياً: اختبار الثبات

للتأكد من ثبات أداة الدراسة، تم حساب الاتساق الداخلي لجميع محاور الاستبانة وفق معادلة كرونباخ ألفا، بحيث يكون كل محور من المحاور متسقًا مع بنائه الكلي؛ وقد جاءت النتائج على النحو التالي كما يوضحها الجدول رقم (3):

جدول (3) ثبات محاور الدراسة باستخدام معامل ألفا كْرونباخ

تشير نتائج الجدول (3) إلى أنّ معامل كرونباخ ألفا لجميع محاور الدّراسة بلغ (0.869)، كما أنّ معامل كرونباخ ألفا للمحور الأول بلغ (0.773)، وللمحور الثاني (0.764)، وللمحور الثالث (0.770)، وللمحور الرابع (0.869) وللمحور الخامس (0.870) وللمحور السادس (0.817) وللمحور السابع (0.754).

واستنادًا إلى القاعدة المشار إليها في معظم الدراسات الإنسانية، والتي تفيد بأن قيمة كرونباخ ألفا من (0.70) فأعلى تشير إلى وجود الثبات، فإن جميع القيم كانت أكبر من (70%)، وهو ما يدل على تمتع المحاور بالثبات.

حدود الدراسة:

-

الحدود المكانية: أقسام وكليات الإعلام في الجامعات الأردنية

-

الحدود الزمانية:1/4/2025 إلى 1/8/2025

-

الحدود البشـرية: اعضاء هيئة التدريس في كليات الاعلام في الجامعات الاردنية

أساليب المعالجة الإحصائية:

بعد توزيع الاستبانة على أفراد عينة الدراسة، تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS Statistical Package for the Social Sciences، وذلك لتحليل البيانات التي تم جمعها من مجتمع الدراسة، نظرًا لما يحتويه البرنامج من أدوات تحليلية متقدمة تُسهم في الوصول إلى نتائج دقيقة؛ وقد تم تطبيق الأساليب الإحصائية التالية:

-

الوصــف الإحصائـي للعينة، باستخــدام المتغيرات الديموغـرافية (النوع، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة).

-

اختبار صدق وثبات الأداة، حيث تم استخدام معامل ألفا كرونباخ Cronbach’s Alpha للتأكد من ثبات الاستبانة وموثوقيتها.

-

مقاييس النزعة المركزية (المتوسط الحسابي والانحراف المعياري) لتحليل استجابات أفراد العينة وتفسيرها في ضوء أسئلة الدراسة ومحاورها.

المبحث الثالث: تحليل نتائج الدراسة

يتناول هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة ومناقشتها في ضوء أهداف وتساؤلات الدراسة وفروضها؛ وفيما يلي شرح تفصيلي لذلك:

مدى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريس من قبل أفراد عينة الدراسة للوصول إلى وصف دقيق لخصائص عينة الدراسة تبعاً لاستخدامهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريس، تمّ استخراج التكرارات والنسب المئوية، وذلك على النّحو التالي:

جدول (4) مدى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريس من قبل أفراد عينة الدراسة

يشيــر جــدول رقم (4) إلى مــدى استخــدام أعضــاء هيئة التدريس من كليات الإعلام في الجامعات الأردنية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التدريسية؛ حيث أظهرت النتائج أن غالبية أفراد العينة يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي، فقد بلغت نسبتهم (94.2%) بواقع 81 عضو هيئة تدريس، في حين أن نسبة الذين لا يستخدمون تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريس بلغت (5.8%) وبواقع خمسة أعضاء هيئة تدريس من إجمالي عينة الدراسة.

ويرى الباحث مما سبق أنّ تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تستخدم بشكل كبير في بيئة التدريس لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات الإعلام بالجامعات الأردنية؛ حيث تشير نسبة الاستخدام المرتفعة (94.2%) إلى انتشار واسع لهذه التقنيات بين الأكاديميين، ما يدل على جاهزية أفراد العينة لتبني الأدوات الرقمية والاستفادة منها في تطوير العملية التعليمية.

ويفسر الباحث هذا الواقع بارتفاع مستوى الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس بأهمية الذكاء الاصطناعي في رفع جودة التعليم وتسهيل التفاعل مع الطلاب، خاصةً مع تسارع التحولات الرقمية في قطاع التعليم العالي.

وتتفق هذه النتيجة مع ما تذهب إليه النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا، حيث يتماشى ارتفاع نسبة الاستخدام بين أفراد العينة مع محددات النظرية، وخصوصاً الأداء المتوقع وسهولة الاستخدام؛ ويظهر من ذلك أن غالبية أعضاء هيئة التدريس لديهم نظرة إيجابية تجاه الفائدة التي تحققها تقنيات الذكاء الاصطناعي وإمكانية إدماجها بسهولة في العملية التعليمية.

أسباب عدم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريس من قبل أفراد عينة الدراسة:

للوصول إلى وصف دقيق لخصائص عينة الدراسة تبعاً لأسباب عدم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريس من قبل أفراد العينة، تمّ احتساب التكرارات والنسب المئوية لإجاباتهم، وقد سمح أفراد عينة الدراسة باختيار أكثر من خيار، وذلك على النّحو التالي:

جدول (5) أسباب عدم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريس من قبل

أفراد عينة الدراسة

تشير بيانات الجدول السابق رقم (5) إلى أن أكثر الأسباب التي دفعت أعضاء هيئة التدريس غير المستخدمين للذكاء الاصطناعي إلى تجنبه تركزت حول الشكوك بشأن دقة ومصداقية مخرجات الذكاء الاصطناعي (27%)، إضافة إلى الخشية من المساس بدور الأستاذ الوظيفي وغياب التشريعات الواضحة بنسبة بلغت (20%) لكل منهما، كما برز القلق من فقدان التفاعل الإنساني وضعف العملية التربوية بنسبة (40%)، بينما كان الخوف من تقليص استقلالية الأستاذ في اختيار أساليب التدريس الأقل تكراراً (7%)؛ حيث إنّ هذه النتائج تكشف عن وجود مخاوف مهنية وأخلاقية وتقنية تتصدر الأسباب وراء إحجام بعض أعضاء الهيئة التدريسية عن دمج الذكاء الاصطناعي في أنشطتهم التدريسية.

ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن لدى هذه الفئة من أعضاء هيئة التدريس توجهات يغلب عليها الحذر وربما التشاؤم تجاه الذكاء الاصطناعي، حيث يرون فيه تهديداً لدورهم التقليدي ولعلاقتهم المباشرة مع الطلبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بضبابية الأطر التشـريعية والتنظيمية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات في البيئة الجامعية؛ ويحتمل أن يكون غياب المعرفة الكافية أو التجربة العملية المباشرة مع الذكاء الاصطناعي عاملاً إضافيًا في تدعيم هذه المخاوف، مما يدفعهم إلى تفضيل الأساليب التقليدية للتدريس.

ورغم أن هذه النتائج قد تبدو متعارضة مع افتراضات النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا، التي تشير إلى أن الأداء المتوقع وسهولة الاستخدام والتأثير الاجتماعي عادةً ما تدفع الأفراد إلى قبول التقنيات الجديدة، إلا أن النظرية نفسها لا تغفل عن وجود عوامل مثبطة، مثل القلق والمخاوف الشخصية أو المؤسسية، التي قد تعيق عملية التبني.

وتوضح النظرية أن وجود تصورات سلبية حول نتائج الذكاء الاصطناعي أو غياب بيئة داعمة وتشريعات واضحة يمكن أن يشكل عائقاً أمام القبول حتى في حال توفر المنافع والسهولة، وهو ما يتفق مع ما أظهرته نتائج هذه الدراسة ضمن هذه الشريحة من أعضاء هيئة التدريس.

تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التدريس الجامعي من قبل أفراد عينة الدراسة

للحصــول على وصــف دقيــق للتقنيات الأكــثر استخداماً بين أعضاء هيئة التدريس الذين يوظفون الذكاء الاصطناعي في التدريس الجامعي، تم استخلاص التكرارات والنسب المئوية لكل تطبيق داخل كل فئة من الفئات الوظيفية المختلفة لتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ وقد سمح للمشاركين وعددهم (81) عضو هيئة تدريس باختيار أكثر من تطبيق ضمن كل تصنيف بحسب واقع استخدامهم الفعلي، وذلك كما يبينه الجدول التالي:

جدول (6) تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريس من قبل أفراد عينة الدراسة

يظهر الجدول السابق رقم (7) تنوعاً واضحاً في استخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف جوانب العمل الإعلامي الأكاديمي؛ حيث تبرز التطبيقات المساعدة في تحرير الأخبار وكتابة التقارير الصحفية في مقدمة التقنيات الأكثر استخدامًا، حيث جاء ChatGPT وGrammarly كأكثر الأدوات استخداماً، إلى جانب استخدام Jasper بدرجة أقل؛ وفيما يتعلق بكتابة السكريبتات التلفزيونية والإذاعية، تصدّر ChatGPT أيضًا المشهد تليه أدوات متخصصة مثل DeepStory و Scripta.

أما في مجال تحليل البيانات الإعلامية، فقد توزعت الاختيارات بين مجموعة من البرمجيات المعروفة مثل Tableau وMeltwater وPower BI و Media Cloud، وهو ما يعطي انطباعاً بأنّ لدى الأكاديميين تفضيلات متعددة بحسب الحاجة والوظيفة؛ ويلاحظ كذلك إقبال واضح على أدوات تصميم الجرافيك المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها Canva AI و Adobe Firefly كما تظهر برامج تحليل المحتوى الصحفي والرصد الإعلامي بوصفها خياراً أساسياً لدى شريحة من العينة، حيث استُخدمت تطبيقات MAXQDA وBrandwatch وTalkwalker بنسب متقاربة.

يفسر الباحث هذا التنوع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأنه توجد مرونة لدى أعضاء هيئة التدريس في تبني الأدوات الرقمية بما يتناسب مع متطلبات العمل الأكاديمي والتدريسـي، فضلاً عن سعيهم المستمر لتوظيف أحدث ما تتيحه التقنية لتعزيز قدراتهم المهنية ومخرجاتهم العلمية؛ ويُحتمل أن يشير هذا التوزيع كذلك إلى وجود وعي متقدم حول الخيارات التقنية المتاحة وحرص على توظيف الأداة المناسبة في المجالات المناسبة بما يحقق أفضل النتائج التعليمية والبحثية.

وترتبط هذه النتيجة المفسرة بالنظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا، إذ توضح أن أعضاء هيئة التدريس ينطلقون من محددات الأداء المتوقع وسهولة الاستخدام عند اختيارهم للأدوات الرقمية، كما تلعب التسهيلات المتاحة في بيئة العمل والتأثيرات الاجتماعية والمهنية دوراً في توجيه قراراتهم بشأن تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ ويبدو واضحاً أن هذا التنوع في الاستخدام يدلل على مستوى قبول مرتفع لهذه التقنيات، بما ينسجم مع التوقعات النظرية.

مدى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي من قبل أفراد عينة الدراسة

للوصول إلى وصف دقيق لخصائص عينة الدراسة تبعاً لمدى استخدامهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريس، تمّ استخراج التكرارات والنسب المئوية، وذلك على النّحو التالي:

جدول (7) مدى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي من قبل

أفراد عينة الدراسة

يظهر الجدول السابق رقم (7) والشكل (5) مدى تنوّع مستويات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بين أعضاء هيئة التدريس في كليات الإعلام بالجامعات الأردنية. ويظهر أن غالبية أفراد العينة أفادوا باستخدامهم لهذه التقنيات بدرجة متوسطة، في حين أشار آخرون إلى استخدامهم بدرجة كبيرة أو بدرجة قليلة، مع تباين ملحوظ في نسب توزيع الإجابات على هذه الفئات الثلاث. ويوضح توزيع التكرارات والنسب أن الاستخدام ليس مقتصـرًا على فئة واحدة، بل يتوزع بين مستويات متعددة من التوظيف العملي للذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

يفسر الباحث هذا التوزيع بأن هناك توجهاً عاماً بين أعضاء هيئة التدريس نحو استيعاب تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدخالها في بيئة التعليم الجامعي، لكن بدرجات متفاوتة تعكس اختلاف الاحتياجات والمهارات والتجارب الفردية؛ وقد يُعزى هذا التفاوت إلى طبيعة التخصصات والتجهيزات المتاحة والدعم المؤسسـي، بالإضافة إلى اختلاف مستويات الوعي التقني بين أعضاء الهيئة التدريسية.

وترتبط هذه النتيجة التي توصلت لها الدراسة مع النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا، إذ تبرز محددات الأداء المتوقع وسهولة الاستخدام والعوامل الاجتماعية والبيئية، بوصفها بنىً تحتية متاحة ضمن أهم العوامل التي تؤثر في مدى القبول والتوظيف الفعلي للتكنولوجيا بين المستخدمين؛ أما التفاوت في مستويات الاستخدام فيشير إلى أن الأفراد يتبنون الذكاء الاصطناعي بناءً على مدى توافق التقنية مع حاجاتهم وإمكاناتهم..

المحور الأول: تقبل استخدام الذكاء الاصطناعي

للتعرف على تقديرات أفراد العينة حول تقبل استخدام الذكاء الاصطناعي، تمّ احتساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجاباتهم، وفق المعادلة التّالية:

الدّرجة = (الحدّ الأعلى للبديل - الحدّ الأدنى للبديل) /عدد المستويات؛ (3-1)/3 = 0.66

أولاً: (أقلّ من 1.66) درجة منخفضة.

ثانياً: (من 1.66- أقلّ من 2.33) درجة متوسطة.

ثالثاً: (من 2.33– 3.00) درجة مرتفعة.

جدول (8) تقبل استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل أفراد عينة الدراسة

تشير بيانات جدول رقم (8) إلى تقبل أفراد عينة الدراسة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام (2.64) مع انحراف معياري (0.532)، حيث في المرتبة الأولى، جاءت العبارة "أؤمن بأهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية" بمتوسط حسابي (2.77) وانحراف معياري (0.531)، والمرتبة الثانية جاءت العبارة "أهتم بتعلم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التعليمية" التي حصلت على متوسط (2.74) مع انحراف معياري (0.565).

في المرتبـة الثالثة حصلــت العبارة "استخـــدام الذكاء الاصطناعــي يرفع ويزيد من جودة التعليم" على متوسط (2.70) وانحراف معياري (0.601)، وأما في المرتبة الرابعة كانت عبارة "أشعر بالراحة عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريس" بمتوسط حسابي بلغ (2.64) وانحراف معياري (0.532)، في المرتبة الخامسة، جاءت العبارة "الذكاء الاصطناعي يوفر لي الوقت والجهد في التدريس" بمتوسط (2.62) وانحراف معياري (0.663).

والمرتبة السادسة كانت للعبارة "أستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحضير محاضراتي" التي سجلت متوسط (2.56) مع انحراف معياري (0.632)، وأخيراً، في المرتبة السابعة، جاءت العبارة "أشجع زملائي على استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريس" بمتوسط (2.52) وانحراف معياري (0.691)، رغم أنها الأقل في المتوسط، إلا أن قبولها لا يزال مرتفعاً.

ويرى الباحث أن هذه النتائج تشير إلى موقف إيجابي وواقعي تجاه استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، حيث يظهر أفراد العينة وعيًا واضحًا بأهميتها ورغبة في تعلمها وتطبيقها، ومع ذلك، هناك حاجة لتعزيز ثقافة التشجيع بين الزملاء لضمان تبني أوسع وأعمق لهذه التكنولوجيا، وهو ما يمكن أن يدعم تحسين جودة التعليم ويزيد من فعالية العملية التدريسية بشكل عام.

المحور الثاني: التحديات في العملية التعليمية

للتعرف على تقديرات أفراد العينة حول التحديات في العملية التعليمية، تمّ احتساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجاباتهم، وذلك على النّحو التالي:

جدول (9) التحديات في العملية التعليمية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

يظهر جدول رقم (9) التحديات التي يواجهها أساتذة كليات الإعلام عند تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام (2.48) مع انحراف معياري (0.678)، في المرتبة الأولى، جاءت العبارة "لدي تحفظات أخلاقية حول استخدام الذكاء الاصطناعي" وعبارة "أعتقد أنه لا يتوافر الدعم الكافي من إدارة الكلية" بنفس المتوسط الحسابي (2.57) وانحراف معياري (0.611) و(0.670) على التوالي.

المرتبة الثانية كانت للعبارة "عدم وجود تدريب كافٍ يعيق استخدامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي" بمتوسط (2.47) وانحراف معياري (0.743)، وفي المرتبة الثالثة، جاءت العبارة "أفتقر إلى الموارد التعليمية المناسبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي" بمتوسط (2.51) وانحراف معياري (0.727).

المـرتبة الرابعة كانـت للعبارة "أواجــه صعــوبات تقنية عنــد محـاولة استخـدام الذكــاء الاصطناعي" بمتوسط (2.44) وانحراف معياري (0.612)، والمرتبة الخامسة كانت للعبارة "لدي قلق من فقدان السيطرة على المادة التعليمية بسبب الذكاء الاصطناعي" بمتوسط (2.42) وانحراف معياري (0.687)، وأخيراً، جاءت العبارة "أخشى من الاعتماد الزائد على التكنولوجيا في التدريس" بمتوسط (2.40) وانحراف معياري (0.701).

يرى الباحث أن هذه النتائج تشير إلى وجود عدة تحديات مهمة تتعلق بالجوانب التقنية، التدريبية، الأخلاقية والإدارية عند استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، مما يتطلب وضع استراتيجيات واضحة لمعالجة هذه العقبات وتعزيز الدعم والتدريب لضمان استخدام فعال ومستدام لهذه التقنيات في العملية التعليمية.

المحور الثالث: دور الكلية في التمكين

للتعرف على تقديرات أفراد العينة حول دور الكلية في التمكين، تمّ احتساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجاباتهم، وذلك على النّحو التالي:

جدول (10) دور الكلية في التمكين من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

تشير نتائج جدول رقم (11) إلى تقديرات أفراد عينة الدراسة حول دور كليات الإعلام في تمكين الأساتذة من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام (2.38) مع انحراف معياري (0.734)، أما أعلى متوسط حسابي فقد حققته عبارة "توفر الكلية الدعم الفني اللازم" بمتوسط (2.49) وانحراف معياري (0.635)، في المقابل، سجلت عبارة "تتيح الكلية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التعليمية" أقل متوسط حسابي وهو (2.28) مع انحراف معياري (0.762).

وفـي المرتبة الثانيـة جــاءت عبــارات "توفر الكليـة بيئة داعمــة لتبنـي تقنيات الذكــاء الاصطناعي"، و"توفر الكلية دورات تدريبية على الذكاء الاصطناعي"، و"يتم تقدير الجهود التي يبذلها الأساتذة في هذا المجال"**، حيث حصلت كل منها على متوسط (2.38) وانحراف معياري (0.663)، (0.751)، و(0.751) على التوالي، وجميعها بدرجة تقدير مرتفعة.

وجاءت في المرتبة الثالثة عبارة "تشمل سياسة الكلية توجهًا نحو التحول الرقمي" بمتوسط (2.42) وانحراف معياري (0.772) ودرجة مرتفعة، تلتها عبارة "تُدمج موضوعات الذكاء الاصطناعي ضمن مناهج الكلية" بمتوسط (2.33) وانحراف معياري (0.806) مع درجة مرتفعة، وأخيرًا، كما ذُكر، جاءت عبارة "تتيح الكلية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التعليمية" في المرتبة الأخيرة بمتوسط (2.28) وانحراف معياري (0.762) بدرجة متوسطة.

ويرى الباحث أن النتائج توضح وجود جهود واضحة من قبل كليات الإعلام في دعم وتمكين الأساتذة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، خصوصًا من خلال توفير الدعم الفني، البيئة الداعمة، والتدريب المستمر.

المحور الرابع: تصور جودة التعليم

للتعــرف على تقــديرات أفــراد العينة حول تصور جودة التعليم، تمّ احتساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجاباتهم، وذلك على النّحو التالي:

جدول (11) تصور جودة التعليم من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

تشيــر نتائج الجــدول رقم (11) إلى أن تصــورات أساتــذة كليات الإعلام نحو جودة التعليم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي جاءت بدرجة مرتفعة في جميع العبارات، وهو ما يدل على وجود اتجاه إيجابي واضح لدى أفراد العينة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز العملية التعليمية وتطوير مخرجاتها، العبارة التي حصلت على أعلى متوسط حسابي كانت "الذكاء الاصطناعي يتيح تغذية راجعة فورية للطلبة"، حيث بلغ متوسطها (2.59) وانحرافها المعياري (0.721)، وقد احتلت الرتبة الأولى بدرجة مرتفعة.

أما العبارات "أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يحسن من جودة الشـرح"، و"أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يساعد على تحسين مخرجات التعليم"، و"ألاحظ زيادة تفاعل الطلبة باستخدام الذكاء الاصطناعي"، فقد حصلت كل منها على متوسط حسابي قدره (2.52)، بانحرافات معيارية تراوحت بين (0.654) و(0.743)، وجاءت جميعها في الرتبة الثانية مكرر وبدرجة مرتفعة.

وأمــا العبارة "لــدي تصــور أن تقنيات الذكــاء الاصطناعــي تسهم في توضيح المفاهيم المعقدة" حصلت على متوسط حسابي (2.54) وانحراف معياري (0.708)، وجاءت أيضًا في الرتبة الثانية مكرر بدرجة مرتفعة.

أما العبارة "تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تقويم أداء الطلبة بدقة" فقد حصلت على متوسط حسابي (2.41) وانحراف معياري (0.756)، وجاءت في الرتبة الخامسة بدرجة مرتفعة، والعبارة التي حصلت على أقل متوسط حسابي كانت "الذكاء الاصطناعي يحسن عملية تقييم الطلبة"، حيث بلغ المتوسط (2.38) والانحراف المعياري (0.815)، وجاءت في الرتبة السادسة بدرجة مرتفعة.

ويرى الباحث أن هناك إدراكًا إيجابيًا متزايدًا لدى أساتذة كليات الإعلام بأهمية دمج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، خاصة فيما يتعلق بتحسين الشرح، توضيح المفاهيم، وتقديم تغذية راجعة فورية.

المحور الخامس: الملائمة والنية السلوكية

للتعــرف على تقديرات أفــراد العينة حــول تصــور جــودة التعليم، تمّ احتساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجاباتهم، وذلك على النّحو التالي:

جدول (12) الملائمة والنية السلوكية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

تشير نتائج الجدول رقم (12) إلى أن تصورات أساتذة كليات الإعلام حول ملاءمة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والنية السلوكية نحو تطبيقها جاءت بدرجة مرتفعة في جميع العبارات، وأما العبارة التي حصلت على أعلى متوسط حسابي كانت "الذكاء الاصطناعي يتيح تغذية راجعة فورية للطلبة"، حيث بلغ متوسطها (2.57) بانحراف معياري (0.651)، وجاءت في الرتبة الأولى بدرجة مرتفعة.

وأما العبارتان "أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يحسن من جودة الشرح" و"تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تقويم أداء الطلبة بدقة" حصلتا على متوسط حسابي متساوٍ بلغ (2.53)، بانحرافات معيارية (0.691) و(0.726) على التوالي، وجاءتا في الرتبة الثانية والثالثة على التوالي بدرجة مرتفعة.

والعبارة "ألاحظ زيادة تفاعل الطلبة باستخدام الذكاء الاصطناعي" فقد حصلت على متوسط حسابي (2.51) وانحراف معياري (0.777)، وجاءت في الرتبة الرابعة بدرجة مرتفعة، والعبارة "الذكاء الاصطناعي يحسن عملية تقييم الطلبة" سجلت متوسطاً حسابياً بلغ (2.48) بانحراف معياري (0.654)، وجاءت في الرتبة الخامسة بدرجة مرتفعة، رغم انخفاض الترتيب النسبي.

أما العبارة "لدي تصور أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في توضيح المفاهيم المعقدة" فقد حصلت على متوسط حسابي (2.42) وانحراف معياري (0.772)، واحتلت الرتبة السادسة بدرجة مرتفعة، العبارة التي سجلت أقل متوسط حسابي في هذا المحور كانت "أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يساعد على تحسين مخرجات التعليم"، حيث بلغ المتوسط (2.35) والانحراف المعياري (0.809)، واحتلت الرتبة السابعة، لكنها لا تزال ضمن الدرجة المرتفعة.

ويرى الباحثان أن هناك اتجاهاً إيجابياً ومشجعاً لدى أساتذة كليات الإعلام نحو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، خاصة من حيث التفاعل والتغذية الراجعة ودقة التقويم.

المحور السادس: تأثير الإدارة الجامعية

للتعــرف على تقــديرات أفراد العينة حــول تأثير الإدارة الجامعيــة، تمّ احتساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجاباتهم، وذلك على النّحو التالي:

جدول (13) تأثير الإدارة الجامعية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

تشير نتائج الجدول رقم (13) إلى أن تصورات أساتذة كليات الإعلام حول تأثير الإدارة الجامعية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي جاءت بدرجة متوسطة في الغالب، باستثناء عبارتين فقط حصلتا على درجة مرتفعة، العبارة التي حصلت على أعلى متوسط حسابي كانت "تتيح إدارة الجامعة حرية استخدام الأساتذة للتقنيات الحديثة"، حيث بلغ المتوسط الحسابي (2.43) والانحراف المعياري (0.741)، وقد جاءت في الرتبة الأولى بدرجة مرتفعة.

في المرتبة الثانية جاءت العبارة "تشجع إدارة الجامعة على استخدام الذكاء الاصطناعي"، بمتوسط حسابي (2.37) وانحراف معياري (0.766)، ودرجة مرتفعة كذلك. العبارتان "سياسات الجامعة تدعم الابتكار التكنولوجي" و"يتم تضمين الذكاء الاصطناعي في خطط تطوير الكليات" حصلتا على متوسط حسابي متساوٍ بلغ (2.27)، بانحرافين معياريين (0.822) و(0.758) على التوالي، وجاءتا في الرتبة الثالثة والرابعة بدرجة متوسطة.

أما العبارة "تشرف إدارة الجامعة على عمليات تقييم التقنية" فقد سجلت متوسطًا حسابيًا (2.11) وانحرافًا معياريًا (0.837)، وجاءت في الرتبة الخامسة بدرجة متوسطة، العبارة "إدارة الجامعة مرنة في تعديل السياسات لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي" جاءت كذلك بمتوسط (2.11) وانحراف معياري (0.822)، واحتلت الرتبة السادسة بدرجة متوسطة، مما يشير إلى أن مرونة الإدارة في تعديل السياسات لا تزال محدودة، وقد تعيق عملية التبني الفعلي للتقنيات الحديثة.

وفي المرتبة الأخيرة جاءت العبارة "تتعاون إدارة الجامعة مع شركات أو مؤسسات مختصة بالذكاء الاصطناعي" في المرتبة السابعة والأخيرة، بمتوسط حسابي هو الأدنى (2.04) وانحراف معياري (0.887)، ودرجة متوسطة.

ويرى الباحثان أن تأثير الإدارة الجامعية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يزال محدودًا، رغم وجود بعض المبادرات المشجعة، ويدل ذلك على الحاجة إلى دور قيادي أقوى وأكثر فاعلية من قبل الإدارات الجامعية، من خلال تحديث السياسات، وتضمين الذكاء الاصطناعي في الخطط التطويرية، وتوفير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المختصة.

المحور السابع: البنية التحتية والدعم المؤسسي

للتعرف على تقديرات أفراد العينة حول تأثير البنية التحتية والدعم المؤسسـي، تمّ احتساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجاباتهم، وذلك على النّحو التالي:

جدول (14) البنية التحتية والدعم المؤسسي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

تشير نتائج الجدول رقم (14) إلى أن تقديرات أفراد عينة الدراسة حول تأثير البنية التحتية والدعم المؤسسي في كليات الإعلام على اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية جاءت بدرجة مرتفعة بشكل عام، بمتوسط حسابي عام بلغ (2.34) وانحراف معياري (0.771)، أما العبارة التي حصلت على أعلى متوسط حسابي كانت "تتوفر حواسيب وأجهزة ملائمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي"، حيث بلغ المتوسط (2.53) والانحراف المعياري (0.691)، واحتلت الرتبة الأولى بدرجة مرتفعة.

في المرتبة الثانية جاءت العبارة "تتاح المختبرات الذكية مدعمة بالذكاء الاصطناعي بشكل كافٍ"، بمتوسط حسابي (2.47) وانحراف معياري (0.743)، بدرجة مرتفعة، أما العبارة "تقدم الكلية الدعم الفني اللازم عند الحاجة لاستخدام الذكاء الاصطناعي"، فقد حصلت على متوسط حسابي (2.44) بانحراف معياري (0.758)، واحتلت الرتبة الثالثة بدرجة مرتفعة.

العبارة "تتوافر أدوات تحليل البيانات تستخدم الذكاء الاصطناعي داخل الكلية" جاءت بمتوسط (2.41) وانحراف معياري (0.787)، واحتلت الرتبة الرابعة بدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الخامسة جاءت العبارة "تتوفر برامج وتطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي"، بمتوسط حسابي (2.36) وانحراف معياري (0.763)، بدرجة مرتفعة، أما العبارة "يتم توفير تدريب مستمر على تقنيات الذكاء الاصطناعي"، فقد جاءت بمتوسط حسابي (2.12) وانحراف معياري (0.797)، واحتلت الرتبة السادسة بدرجة متوسطة.

وجاءت في المرتبة الأخيرة العبارة "توجد موازنات مالية مخصصة لدعم الذكاء الاصطناعي"، حيث بلغ المتوسط (2.10) والانحراف المعياري (0.860)، بدرجة متوسطة، ويرى الباحث أن نتائج الجدول تعكس توفّرًا مقبولًا للبنية التحتية والدعم المؤسسي في بعض الجوانب الفنية والتقنية، مثل الأجهزة والمختبرات والدعم الفني.

اختبار فروض الدراسة:

يمثل اختبار صحة الفروض التي بنيت عليها الدراسة من خلال استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لتحليل البيانات، هدفاً من أهداف الدراسة الذي يسعى إلى التحقق من وجود فروق أو علاقات ذات دلالة إحصائية؛ وفيما يلي عرض لنتائج تحليل كل فرض من فروض الدراسة على حدةٍ:

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى تقبل أعضاء هيئة التدريس لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريس تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، الدرجة العلمية، عدد سنوات الخبرة).

للوصول إلى نتائج اختبار هذا الفرض قام الباحث باستخدام أسلوب اختبار الفروق t-TEST لمتغير الجنس كونه يشمل على فئتين، في حين تم استخدام أسلوب One Way ANOVA لاشتماله على أكثر من فئتين، وتالياً بيان ذلك:

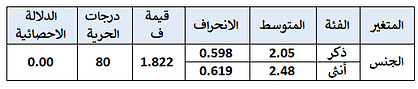

الجدول (15) نتائج اختبار تحليل الفروق T-test في مستوى تقبل أعضاء هيئة التدريس لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريس تبعاً لمتغير الجنس

تشير نتائج الجدول السابق رقم (15) إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى تقبل أعضاء هيئة التدريس لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريس تبعاً لمتغير الجنس؛ حيث أظهرت البيانات أن المتوسط الحسابي لتقبل الإناث لاستخدام هذه التقنيات كان أعلى من المتوسط لدى الذكور، مع وجود فروق واضحة في درجات الانحراف المعياري بين الفئتين؛ ويُلاحظ أن قيمة الدلالة الإحصائية (0.00) تدعم وجود فروق حقيقية بين الجنسين في مستوى التقبل.

ويعزو الباحثان هذا الفارق إلى أنّه قد يعود إلى عوامل اجتماعية وثقافية ومهنية تؤثر في توجهات أعضاء هيئة التدريس تجاه تبني التقنيات الحديثة؛ حيث إنّ الإناث قد يملن في كليات الإعلام إلى استكشاف أدوات جديدة والانفتاح على التطبيقات الرقمية بدافع تطوير الذات أو تلبية متطلبات التعليم الحديث، في حين قد يواجه الذكور حواجز تتعلق بالتحفظ أو تفضيل الأساليب التقليدية؛ كما قد ترتبط هذه الفروق بتجارب شخصية أو توجهات مؤسسية تؤثر في طبيعة الانخراط في استخدام الذكاء الاصطناعي بين الفئتين.

وتتفق هذه النتيجة التي توصلت لها الدراسة الحالية مع ما تذهب إليه النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا، حيث تركز النظرية على أثر المتغيرات الديموغرافية مثل الجنس والعمر والخبرة على نوايا الأفراد وسلوكهم في تبني التكنولوجيا؛ وتشير النظرية إلى أن هذه المتغيرات تؤثر على العوامل الأساسية، مثل الأداء المتوقع وسهولة الاستخدام والتأثير الاجتماعي؛ ومن ثمّ فإن الفروق المسجلة في الدراسة الحالية تعزز التوجهات النظرية التي تؤكــد أن قبــول التكنولوجيا لا يتأثر فقــط بالعوامـل التقنية، بــل أيضاً بالخصــائص الفردية والاجتماعية للمستخدمين.

الجدول (16) نتائج اختبار تحليل الفروق One Way ANOVA في مستوى تقبل أعضاء هيئة التدريس لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريس تبعاً لمتغير الدرجة العلمية وعدد سنوات الخبرة

توضح نتائج الجدول رقم (16) أن هناك فروقًا ذات دلالة إحصائية في مستوى تقبل أعضاء هيئة التدريس لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريس وفقًا لمتغيري الدرجة العلمية وعدد سنوات الخبرة؛ فقد أظهرت نتائج اختبار One Way ANOVA أن كل من الدرجة العلمية وسنوات الخبرة يرتبطان بفروق واضحة في مستويات تقبل الذكاء الاصطناعي، حيث سجلت الفروق مستوى دلالة إحصائية مرتفعًا (0.00) في كلا المتغيرين، مما يشير إلى أن الخلفية الأكاديمية وعدد سنوات الخبرة لهما أثر ملموس على استعداد أعضاء هيئة التدريس لتبني التقنيات الحديثة في التعليم الجامعي.

ويرى الباحث أن هذا التباين في النتائج يمكن تفسيره بوجود فروق فردية في الانفتاح على التطوير المهني واستيعاب الأدوات التقنية، حيث يميل بعض أعضاء الهيئة التدريسية إلى المبادرة في استخدام الذكاء الاصطناعي نتيجة إما تراكم الخبرة أو استكمالهم لمستويات علمية عليا تمنحهم ثقة أكبر في التعامل مع التقنيات الحديثة.

وترتبط هذه النتائج بالنظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا، حيث تؤكد النظرية أن المتغيرات الديموغرافية مثل المستوى العلمي وسنوات الخبرة تعد عوامل معدلة تؤثر في طبيعة العلاقة بين محددات قبول التكنولوجيا والنية السلوكية لدى المستخدمين؛ وبالتالي فإن التباين الملحوظ في مستوى التقبل بين أعضاء الهيئة التدريسية يتسق مع ما تشير إليه النظرية حول أهمية الخصائص الفردية في تشكيل مواقف وسلوكيات المستخدمين تجاه التقنيات الحديثة.

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مدى إدراك أعضاء هيئة التدريس لدور الكلية في تمكينهم من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبين تصورهم لتحسن جودة التعليم الناتجة عن توظيف هذه التقنيات في العملية التعليمية.

جدول (17) العلاقة بين نوع المزايا التي بين مدى إدراك أعضاء هيئة التدريس لدور الكلية في تمكينهم من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبين تصورهم لتحسن جودة التعليم

يوضح الجدول رقم (17) أن هناك علاقة ارتباط موجبة ضعيفة بين مدى إدراك أعضاء هيئة التدريس لدور الكلية في تمكينهم من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبين تصورهم لتحسن جودة التعليم الناتجة عن توظيف هذه التقنيات.

حيث إن قيمة معامل الارتباط بلغت (0.185)، في حين أن مستوى الدلالة الإحصائية (0.21) يشير إلى أن العلاقة ليست ذات دلالة إحصائية قوية، وتبيّن النتائج أن الاتجاه بين المتغيرين طردي، أي كلما شعر أعضاء هيئة التدريس بوجود دعم وتمكين من الكلية كلما ارتفعت تصوراتهم لجودة التعليم، رغم أن قوة العلاقة ضعيفة إحصائياً في العينة المدروسة.

ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن هناك إدراكًا عامًا بين أعضاء هيئة التدريس لأهمية دور الكلية في دعمهم وتمكينهم من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن ذلك الدعم قد لا يكون بالدرجة الكافية أو المنتظمة التي تحدث فارقًا جوهريًا في تصوراتهم حول جودة التعليم؛ ومن الممكن أن تكون هناك عوامل أخرى خارجية أو مؤسسية أو فردية تسهم بشكل أكبر في تشكيل هذه التصورات، ما يفسر ضعف قوة العلاقة وعدم دلالتها إحصائيًا في هذه الدراسة.

وترتبط هذه النتيجة بالنظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا، حيث تشير النظرية إلى أن الدعم المؤسسي والبنية التحتية من الأمور الأساسية في تعزيز النية السلوكية لتبني التكنولوجيا؛ بالرغم من أنّ النظرية تؤكد أيضًا أن العلاقة بين التمكين المؤسسي وجودة النتائج المتوقعة ليست حتمية دائمًا، بل تتأثر بمدى قوة وفاعلية هذا الدعم والعوامل المحيطة به.

وعليه، فإن ضعف قوة العلاقة في هذه النتيجة لا يتعارض مع النظرية، بل يعكس واقعًا قد تكون فيه تأثيرات الدعم المؤسسـي محدودة إذا لم تتكامل مع عوامل أخرى مؤثرة في العملية التعليمية.

أبرز النتائج:

-

أظهرت النتائج أن 94.2% من أفراد العينة يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريس، مما يدل على انتشار واسع لهذه التقنيات في التعليم الجامعي.

-

تبين أن 5.8% فقط من العينة لا يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس نسبة ضئيلة مقارنة بالأغلبية.

-

فيما يتعلق بمستوى الاستخدام، كشفت النتائج أن 52% من المستخدمين يوظفون الذكاء الاصطناعي بدرجة متوسطة، و30% بدرجة قليلة، و19% فقط بدرجة كبيرة.

-

أظهرت النتائج أن لدى أفراد العينة تقبلاً مرتفعاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التدريس، حيث بلغ المتوسط العام (2.64).

-

تبين أن أكثر العبارات توافقاً لدى المشاركين كانت تتعلق بالإيمان بأهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التعليم.

-

كشفت النتائج عن وجود تحديات تعيق الاستخدام الفعال لتقنيات الذكاء الاصطناعي، أبرزها النواحي الأخلاقية، نقص التدريب، وضعف الدعم المؤسسي.

-

فيما يتعلق بدور الكلية، أظهرت النتائج أن الدعم المؤسسي موجود بدرجة جيدة، خاصة من حيث الدعم الفني وتوفير بيئة رقمية مساعدة.

-

تبين أن بعض العناصر، مثل توفير أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، لا تزال متوسطة، مما يشير إلى حاجة لتطوير البنية الرقمية.

-

كشفت النتائج أن لدى أعضاء هيئة التدريس تصورات إيجابية بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على جودة التعليم، خصوصاً في مجالات الشرح والتقييم والتغذية الراجعة.

-

فيما يخص النية السلوكية والملاءمة، أظهرت النتائج استعداداً مرتفعاً لدى المشاركين لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، بمتوسط (2.48).

-

تبين أن هناك ضعفاً نسبياً في دعم الإدارة الجامعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث جاء المتوسط العام (2.11)، مما يعكس الحاجة إلى تطوير السياسات الإدارية.

-

فيما يتعلق بالبنية التحتية والدعم المؤسسي، كشفت النتائج أن كليات الإعلام توفر بيئة مناسبة تقنياً، خاصة في تجهيزات المعامل والحواسيب.

-

تبين أن هناك نقصاً في جانب التدريب المستمر والمخصصات المالية، مما قد يحد من استمرارية الاستخدام الفعال للتقنيات الحديثة.

التوصيات:

-

ضرورة تكثيف برامج التدريب والتأهيل لأعضاء هيئة التدريس في كليات الإعلام حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في العملية التعليمية بشكل فعال.

-

تعزيز الدعم المؤسـسي والإداري لاستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال وضع سياسات واضحة، وتوفير حوافز، وتيسير الإجراءات المرتبطة باستخدام هذه التقنيات.

-

العمل على تطوير البنية التحتية التقنية في كليات الإعلام، من خلال تحديث المعامل الرقمية، وتوفير برمجيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة داخل الحرم الجامعي

-

تشجيع ثقافة الابتكار والتجريب في التعليم، من خلال دعم المبادرات الفردية والجماعية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التدريس، والبحث، والتقييم.

-

تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات التقنية بهدف نقل المعرفة وتبادل الخبرات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي.

-

الاهتمام بالجانب الأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة تحكم استخدامه بما يضمن حماية الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية.

-

دعم توجهات أعضاء هيئة التدريس الإيجابية تجاه الذكاء الاصطناعي من خلال تشجيع قصص النجاح ونماذج الاستخدام الملهمة داخل المؤسسة التعليمية.

-

تضمين الذكاء الاصطناعي في الخطط الدراسية والمقررات التعليمية ذات الصلة، بما يرسخ لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ثقافة رقمية متقدمة.

-

العمل على رصد التحديات والمعوقات التي تواجه الاستخدام الفعلي للذكاء الاصطناعي بشكل دوري، ووضع حلول عملية لمعالجتها

-

تشجيع إجراء المزيد من الدراسات البحثية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعليم، لتغذية السياسات المستقبلية المبنية على أدلة علمية.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية

-

ابراهيم، عبد الله محمد. (2025). الاتجاهات المعاصرة في البحث العلمي وطرق تحديد المسار الأكاديمي. عمّان: دار المسار للنشر والتوزيع.

-

السمان، أحمد. (2024). قبول طلاب كليات الإعلام في مصر للذكاء الاصطناعي: دراسة طولية مقارنة بين الجامعات الحكومية والخاصة. Journal of Public Relations Research Middle East / Magallat Bhut Al-Laqat Al-Amh - Al-Srq Al-Aust, 52, 11–44.

-

أمروى الزهراني، أفراح المولد، & فريال باحويرث. (2024). اتجاهات الكوادر التدريسية في الإعلام الرقمي نحو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريس ما بين الحتمية التكنولوجية والواجب الأخلاقي. Journal of Research & Media Studies, 30(30), 667–722.

-

أمل بنت عبد الله . (2024). تصورات عضوات هيئة التدريس في كلية التربية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية Chat GPT في التعليم. International Journal of Educational Psychological Studies (EPS), 13(4), 759–775

-

واصل، خلود عياد وحسين، رباب رشاد وسلامة، ترجس ومحمد، نجوى. (2024). متطلبات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى. Journal of Education - Sohag University, 118(118), 193–235

-

سليمان، عادل حسن. (2022). الذكاء الاصطناعي وأثره في تطوير التعليم الإعلامي. المجلة العربية لتكنولوجيا التعليم، 14(1)، 20-35.

-

علي موسى أمال (2025). اتجاهات الأساتذة الجامعيين نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم التعليم الجامعي

-

عمار حسن صفر. (2024). مستوى وعي معلمي ومعلمات قبل الخدمة في كلية التربية بجامعة الكويت بالذكاء الاصطناعي واستخداماته في التعليم والتعلم. Journal of Education - Sohag University, 123(123), 905–972.

-

الغامدي، مرام والعنزي، منال. (2024). “مدى استعداد بعض الجامعات في مدينة الرياض لتوظيف تطبيقات الذكاء الإصطناعي في التعليم الإلكتروني.” Arab Journal for Scientific Publishing, 7(70), 216–356.

-

الغمدي، أحمد عبد الله، والعنزي، يوسف فهد. (2024). أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير بيئات التعلم الإلكتروني الجامعي. مجلة التعليم الرقمي، 19(2)، 39-52.

-

ياسر، محمد إبراهيم. (2024). واقع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كليات الإعلام بالجامعات الأردنية. مجلة الإعلام الجامعي، 22(3)، 20-35.

-

ثانياً: المراجع الأجنبية

-

Ajzen, I., & Fishbein, M. (2005). The influence of attitudes on behavior. Handbook of attitudes, 173, 221.\McKnight, D. H., & Chervany, N. L. (2002). What trust means in e-commerce customer relationships: An interdisciplinary conceptual typology. International Journal of Electronic Commerce, 6(2), 35-59.

-

Barakat, S. et al. (2025). University Educators Perspectives on ChatGPT: A Technology Acceptance Model‑Based Study. Open Praxis, 17(2), 89-103.

-

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340.

-

Dewan et al. (2025). Engineering Educators' Perspectives on the Impact of Generative AI in Higher Education ft.com+15arXiv+15Frontiers+15

-

Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., Jeyaraj, A., Clement, M., & Williams, M. D. (2019). Re-examining the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT): Towards a revised theoretical model. Information Systems Frontiers, 21(3), 719-734.

-

Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2003). Trust and TAM in online shopping: An integrated model. MIS Quarterly, 27(1), 51-90.

-

Gupta, B., & Anson, R. (2014). Technology anxiety: Exploring the relationship with performance and satisfaction. Computers in Human Behavior, 38, 262-273.

-

Han, J. (2018). Understanding user acceptance of technology: Towards a comprehensive model. International Journal of Information Management, 38(1), 34-48.

-

Liu, X. (2024). Teaching Design Model of Media Courses Based on Artificial Intelligence. IEEE Access.

-

Lyu et al. (2025). Understanding the Practices, Perceptions, and (Dis)Trust of Generative AI among Instructors… arXiv+1sciencedirect.com+1

-

Mah et al. (2025). Perspectives of academic staff on artificial intelligence in education… Frontiers

-

Marginson, S., & Yang, L. (2023). Higher Education and the Global Knowledge Economy: Challenges and Opportunities. Journal of Higher Education Policy and Management, 45(1), 15-32.

-

Maruping, L. M., Bala, H., Venkatesh, V., & Brown, S. A. (2017). Going beyond intention: Integrating behavioral expectation into the unified theory of acceptance and use of technology. Journal of the Association for Information Science and Technology, 68(3), 623-637.

-

Powell, A. L. (2013). Computer anxiety: Comparison of research findings. Computers in Human Behavior, 29(6), 2337-2343.

-

Shata (2025). Exploring faculty perceptions and concerns regarding artificial intelligence Chatbots… tandfonline.com+2BioMed Central+2Frontiers+2

-

Teo, T. (Ed.). (2011). Technology acceptance in education: Research and issues. Sense Publishers. https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-6091-487-4

-

Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management Science, 46(2), 186-204.

-

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425-478.

-

Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology. MIS Quarterly, 36(1), 157-178.

-

Williams, M. D., Rana, N. P., & Dwivedi, Y. K. (2015). The unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT): A literature review. Journal of Enterprise Information Management, 28(3), 443-488.

![X icon [Converted]-01](https://static.wixstatic.com/media/1f6d95_737d6653aee64b8ca119f281d67299f7~mv2.png/v1/fill/w_23,h_23,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/1f6d95_737d6653aee64b8ca119f281d67299f7~mv2.png)